Seattle, gentile e disperata

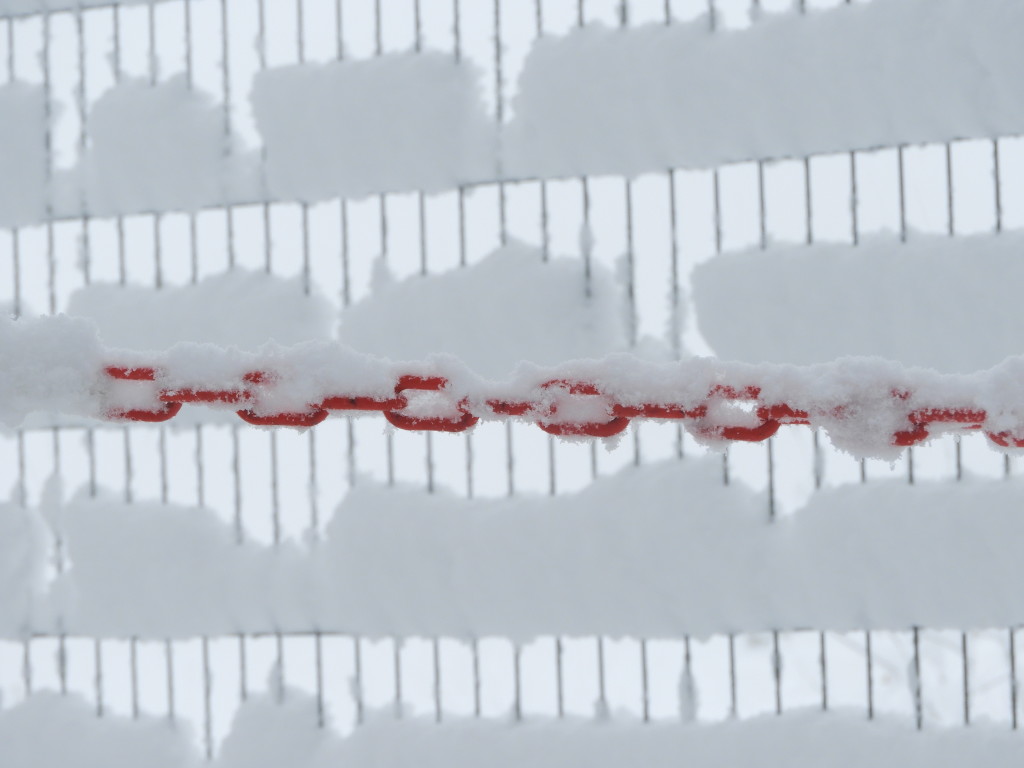

Seattle, quartiere Fremont, novembre 2017 (Foto di Silvia Dacomo)

Non ero mai stata in America d’autunno, e dopo questo viaggio posso dire di esserci stata in tutte le stagioni. Per la verità, questa volta con i tanti chilometri percorsi le stagioni più diverse ci correvano incontro a grande, grandissima velocità. Dal gelo dell’Idaho al tepore californiano, dalla nebbia della costa dell’Oregon attraversata da una luce ambrata, all’alba sul Bryce Canyon blindata da un freddo impossibile. A Seattle era, invece, proprio autunno. Un autunno però che io non avevo mai visto, con i colori delle foglie d’acero che rivestivano tutto, strade, auto, parchi rendendo – un po’ come riesce a fare le neve – tutto sospeso, però in una gioia cromatica sconosciuta alle nostre latitudini.

Seattle è davvero come abbiamo sempre letto ed ascoltato una città evoluta, pulsante, giovane, tecnologica, open-minded, fortemente anti-Trump, molto attenta all’ambiente, che tutela le minoranze e nella camera dell’albergo puoi trovare un cartello che segnala che in conformità a una disposizione municipale c’è il bottone antipanico, per difendere il personale dal sexual harassment, cioè dalle molestie sessuali.

Seattle è davvero un incanto architettonico e naturale. La sua biblioteca riflette la vitalità del centro e il calore che l’autunno le dona. E poi altri quartieri periferici. Che raggiungi comodamente con gli autobus pubblici, dove sale a bordo tutta l’umanità, noti gli hypster granosi che sfoggiano cultura alternativa e i senzatetto, e in mezzo c’è tutto il resto. L’educazione nei confronti di chi condivide lo spazio pubblico, in generale, non sembra però essere solo appannaggio delle classi istruite. Non so come spiegarvi, è una condizione che noti, che annoti per quando ne vorrai scrivere. Sono gesti, sorrisi, smania di raccontarti qualcosa. Fiducia. Trovi cartelli appesi che ribadiscono la volontà di accogliere senza discriminazione, un po’ aiuta a vendere diciamo la verità, ma nella maggior parte dei casi è una convinzione nobile, ne sono sicura.

Seattle ha un interessante quartiere svedese, Ballard, un po’ autentico e un po’ ripulito. Naturalmente, considerato il mio amore per il mare e i porti, ho fatto anche un giro al cantiere di rimessa delle imbarcazioni ma gli operai ci hanno sloggiati dicendo che se ci succedeva qualcosa bla bla bla non erano assicurati e che l’area non era accessibile agli esterni. Abbiamo raggiunto così il canale Chittenden Locks, e anziché proseguire lungo la strada abbiamo camminato tra i binari di una vecchia linea ferroviaria dismessa, regno incontrastato degli operai dell’area in pausa pranzo e del mondo reale. Lungo il canale, come nel Regno Unito, ho assistito al passaggio delle barche, interessante anche qui. Seduto su una panchina (lo vedete in una delle foto in basso), c’era un tizio, che si godeva lo spettacolo. Il suo cappello era tutto una dichiarazione di intenti, il suo berretto era un muro di lana in miniatura con tanti manifesti antagonisti. Era la sua narrativa, forse la sua conseguenza. Di fronte a lui gli ingegneri della manutenzione manovravano le chiuse dirigendo il traffico e chiacchierando, e dalla sponda opposta una coppia di amici se la rideva, sembrava davvero uscita da un film dei Cohen (posso dirlo con certezza avendo avuto poi modo di ascoltarli).

Seattle è verde. Ecologica, ma proprio anche verdeggiante. Le colline di Fremont, e poi il parco lungo la baia. Il parco è un posto sereno dove fare belle camminate, osservare i cani, scambiare due parole con la gente e prendere il sole (il tempo è stato incredibilmente caldo per l’attitudine meteorologica di questa città).

Dentro tutto questo, dentro tutto questo tentativo amabile, artistico, politicamente corretto e meraviglioso c’è anche molto altro. La piaga, la tristezza, il fondo del pozzo. Pensate alla icona classica dei dannati. Si grattano la pelle fino a portarsi via i pezzi, è il rush, è qui. Si chiama meta-anfetamina e corre nelle vene superficiali e profonde della città. Non ho mai, dico mai, neppure a New York in anni ben più sospetti, visto come qui e a San Diego (altra situazione molto pesante) in California, questa realtà. Ma qui, rispetto a San Diego, mi ha colpito di più. La maggior parte di queste povere vite ha il cervello liquefatto. Bianchi, neri, uomini, donne, vecchi e giovani, ma soprattutto gente di mezza età. Non sono sedati, affatto, anzi sono attivissimi, scoordinatissimi, hanno allucinazioni continue, urlano ferocemente e vivono di spazzatura e stupefacenti. A loro, molti dei quali senza tetto e veterani di guerra (anche qui maglie, berretti, spillette ad indicarlo), si mescolano quei senza tetto che in termini tossicologici sono “puliti”. Ogni cento metri durante la giornata vedi camminare una persona con disagi psichiatrici. Dipende dai periodi, dicono, dalle ondate. Non saprei. Non sono la maggioranza, è ovvio. È una realtà che mi è parsa totalmente fuori controllo, per la quale, leggevo, non c’è quasi percorso di recupero che tenga, è già una battaglia persa a differenza di quelle contro altre sostanze. La sera, già subito dopo cena, la città si svuota pesantemente e sulla Third Avenue non ci entri proprio. Parlano molto, in piedi, con personaggi immaginari, che non vedi, non fotografi, di cui non sentirai mai la voce. Sono gli interlocutori invisibili della disperazione.

Sugli autobus si siedono accanto a te, alcuni non vivono ancora per strada e forse non ci vivranno mai perché hanno qualcuno che si occupa di loro. Per quel che ho avuto modo di vedere, gli autisti sono tipi in gamba, sanno come gestire tutte le situazioni, senza violenza o prevaricazione ma con totale fermezza e grandissima umanità. Seattle, città bellissima, gentile e a tratti disperata. Dove il wi-fi funziona sempre, a bordo dei bus e ovunque. Altre connessioni però evidentemente sono più problematiche.

In una delle zone della città che si svuotano per prime, ci viene incontro con fare molto alterato il tipo che nella foto, qui in basso, attraversa la strada. Avrà meno di quarant’anni, ha i denti a macchie marroni consumati dal crack. I suoi occhi raccontano già, sono occhi inquisitivi e arrendevoli al tempo stesso. Odora forte, di orina e di merda. Ci chiede “qualcosa, qualcosa?”, gli diamo due dollari. “Da dove arrivate?”, “Italia”, “A me piacerebbe tantissimo poter andare in Italia, e sapete perché? Per poter tornare e dire agli altri qui di essere stato al sole, bello sdraiato in un BEL posto, capito? Solo per questo vorrei andare in Italia, per poter dire agli altri di essere stato in un BEL posto”. Lo ripete ancora, per la terza volta. Poi ci sorride e ci ringrazia più volte, la mia tensione cala. Attraversa la strada. Seattle è una città gentile e disperata.

(Dedico questo post a Michele, uno fra i miei più cari e vecchi amici)